Geflüchtete sind in vielfältige transnationale Netzwerke eingebunden. Im langen Sommer der Migration nutzten viele diese Kontakte für die Flucht, wie auch dieser Beitrag zeigt. Inzwischen leisten viele in Deutschland lebende Geflüchtete wichtige Unterstützung für Angehörige in Kriegs- und Krisengebieten. Die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber*innen, die angekündigte Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten und auch andere Vorhaben zeugen jedoch von einer Flüchtlingspolitik, die an der transnationalen Alltagsrealität von Schutzsuchenden vorbeigeht.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD kündigt die neue Bundesregierung an, „dass die Bezahlkarte deutschlandweit zum Einsatz kommt“ und sie „ihre Umgehung beenden“ wolle (S. 17). Schon in der medialen Debatte um die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber*innen und Geduldete stand ein Argument oftmals im Vordergrund: Die in Deutschland lebenden Geflüchteten sollten die Sozialleistungen, die ihnen nach Asylbewerberleistungsgesetz zur Deckung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung gestellt werden, nicht an ihre im Ausland lebenden Familien überweisen können. Damit in Verbindung stand die Befürchtung, dass Steuergelder für die Bezahlung von Schleppern eingesetzt werden und somit eine irreguläre Migration weiterer Familienmitglieder ermöglicht wird. Abgesehen von einem hohen Verwaltungsaufwand und der diskriminierenden Effekte zeugt die Bezahlkarte sowie die von der Bundesregierung ebenfalls vorgesehene Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten und der Stopp von humanitären Aufnahmeprogramme des Bundes von einer Flüchtlingspolitik, die allein aus innenpolitischer Logik gestaltet, aber den „globalen Herausforderungen nicht gerecht wird“, wie die Herausgeber*innen des Reports Globale Flucht 2025 vor kurzem argumentierten. Darüber ignoriert solch eine Politik weitestgehend die transnationale Alltagsrealität von Schutzsuchenden und ihre eigenen Strategien mit der fluchtbedingten Trennung von Familien umzugehen.

Wie Familien ihre historisch gewachsene transnationale Einbettung zur Flucht nutzen, erzwungene Trennungen überwinden und ihre eigene Zukunft gestalten, zeige ich in diesem Beitrag am Beispiel einer kurdischen Familie auf. Die meisten Mitglieder dieser Familie kamen nach dem Ausbruch des Kriegs in Syrien auf unterschiedlichen, aber miteinander verwobenen Wegen zwischen 2012 und 2015 nach Deutschland.

Transnationale Netzwerke von in Deutschland lebenden Geflüchteten

Wenn Menschen ihre Heimat auf Grund von Gewalt oder Verfolgung verlassen und in einem anderen Land Schutz suchen, heißt das nicht, dass sich ihr Leben komplett in das Aufnahmeland verlagert hat. Wie andere Migrant*innen, so halten Geflüchtete Kontakt zu Familie und Bekannten im Herkunftsland aufrecht, verfolgen Nachrichten, engagieren sich im Exil politisch und unterstützen Angehörige, die nicht fliehen mussten oder konnten. Nach der Flucht ist ihr Leben wesentlich durch grenzüberschreitende Handlungen, Mobilität und Ressourcenflüsse jenseits eines Landes geprägt – es ist transnational. Die transnationalen Migrationsbewegungen, Familienarrangements und das Diaspora-Engagement von Geflüchteten wurden vielfach wissenschaftlich untersucht, zum Beispiel mit Blick auf die Situation in Afghanistan, Eritrea, Syrien und verschiedenen Aufnahmeländern.

Mehrere Untersuchungen belegen die transnationale Netzwerkeinbettung von in Deutschland lebenden Geflüchteten. Laut der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 in Deutschland ankamen, hatte etwa ein Fünftel der Schutzsuchenden zum Zeitpunkt der Flucht bereits Familienangehörige in Deutschland; und 12% hier lebende Freunde oder Bekannte. Das Vorhandensein dieser Kontakte war zentral für ihre Entscheidung in Deutschland Schutz zu suchen. Die hohen Kosten der Flucht wurden allerdings überwiegend aus eigenen Ersparnissen und den Verkauf von Vermögenswerten finanziert. Die finanzielle Unterstützung durch im Ausland lebende Angehörige spielte eine geringere Rolle – auch wenn sie in einigen Fällen entscheidend war. Die SOEP-Erhebung zeigt auch, dass eine transnationale Lebensführung nach der Flucht häufig vorkommt. Die Eltern von 56% der befragten Geflüchteten lebten in einem anderen Land; von 23% der Geflüchteten mit minderjährigen Kindern lebte mindestens ein Kind im Ausland; 27% der Verheirateten waren in einer transnationalen Partnerschaft.

Eine umfassende Erhebung des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) mit Syrer*innen und Eritreer*innen, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland flohen, bestätigt die weite Verbreitung grenzüberschreitender Familienarrangements. Die TransFar Studie zeigt zudem, dass über zwei Drittel der Befragten ihre Angehörigen im Ausland mit Geld, Gütern, oder Informationen unterstützen. Der Umfang der Rücküberweisungen von Geflüchteten an in anderen Ländern lebende Familienmitglieder ist bislang aber recht gering – insbesondere auf Grund der eigenen prekären Situation und fehlenden finanziellen Möglichkeiten nach der Ankunft. Dennoch haben diese grenzüberschreitenden Transfers eine enorme Bedeutung. Die Rücküberweisungen von Migrant:innen waren 2023 weltweit fast 4-mal so hoch wie die offizielle Entwicklungshilfe. Mit diesen Geldtransfers tragen Geflüchtete wesentlich zur (Über-) Lebenssicherung ihrer Angehörigen in Gewaltkonflikten in der Herkunftsregion und in langanhaltenden Vertreibungskrisen in den Erstaufnahmeländern bei.

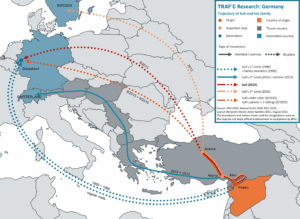

Neben finanziellen Ressourcen ermöglichen Informationen und Kontakte erst eine Flucht und somit einen Weg in eine sicherere und bessere Zukunft. Unsere eigene im Rahmen des EU-Projektes „Transnational Figurations of Displacement“ (TRAFIG) durchgeführte qualitative Studie zeigt, dass transnationale Netzwerke eine entscheidende Rolle für die Flucht spielten. Ein Viertel der 50 befragten Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien und Eritrea kam mit Visadokumenten – u.a. durch Familiennachzug, als Student*in oder Tourist*in, ein humanitäres Aufnahmeprogramm oder das Resettlement-Programm – nach Deutschland. Die Mehrheit (73 %) kam indes auf fragmentierten und irregulären Wegen nach Deutschland. Wie Hundertausende Geflüchtete im ‚langen Sommer‘ der Migration reisten die meisten über die Türkei, Griechenland, die westlichen Balkanländer und Österreich nach Deutschland. Das folgende Beispiel – und zahlreiche weitere Fälle, die wir ausführlich dokumentiert haben, – veranschaulicht wie transnationale Netzwerke die Flucht gelenkt haben und sich legale und irreguläre Wege dabei vielfach überkreuzen. Die eigene Position im Familiennetzwerk und dessen Ressourcen waren dabei entscheidend für die Möglichkeiten und Modi der Flucht.

Verflochtene Fluchtwege entlang transnationaler Verbindungen

Suli war 21 als sie 2013 mit Hilfe ihrer Cousine Lya, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebte, als Studentin von Syrien nach Deutschland kam. 2012 flohen sie, ihre Eltern und vier Geschwister aus Aleppo in das Heimatdorf ihrer Familie im kurdischen Norden Syriens, Anfang 2013 dann weiter in die Türkei als der Krieg auch in dieser Region ankam.

Sulis Onkel floh bereits 1989 nach Deutschland. Ihre Tante und Cousine folgten etwas später durch Familienzusammenführung. Vor dem Krieg besuchten sie Syrien und Sulis Familie häufig. Zudem skypten die Cousinen oft und folgten einander auf Facebook. Suli schloss Anfang 2012 ihre Schule mit sehr guten Noten ab. Daher schlug Lya vor, dass Suli in Deutschland studieren und so dem Krieg in Syrien entrinnen könne, und half ihr die Dokumente vorzubereiten. Lyas Vater unterzeichnete eine erforderliche Verpflichtungserklärung. Im August 2013, kurz nach Erhalt ihres Visums vom deutschen Konsulat in Ankara, flog Suli nach Deutschland und wohnte daraufhin bei ihrer Tante in einer Stadt in Nordrheinwestfalen (NRW). Zwar war sie nun in Sicherheit, machte sich aber große Sorgen um ihre Familie, die in der Türkei unter prekären Umständen lebte. Da sie volljährig war, war ein Familiennachzug rechtlich nicht möglich. Andere legale Wege gab es nicht. Ihr jüngerer Bruder, damals 17 Jahre alt, reiste daraufhin ohne Papiere über Griechenland und die Balkanroute in die Schweiz. Dort konnte er bei einem anderen Onkel, der direkt nach Kriegsausbruch aus Syrien geflohen war, unterkommen.

Sulis Eltern wollten diese gefährliche Reise mit den jüngeren Kindern nicht riskieren. 2014 erfuhr Suli von anderen Syrer*innen, die ihre Familienmitglieder auf legalem Weg nach Deutschland geholt hatten. Der Bund und einige Bundesländer hatten humanitäre Aufnahmeprogramme für Syrer*innen eingerichtet, und Suli meldete ihre Eltern und drei Geschwister im Herbst 2014 im NRW-Programm an. Der Nachteil war, dass die Familien garantieren mussten selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen zu können und rechtliche Bürgen in Deutschland brauchten. Aufgrund ihres Aufenthaltsstatus als Studentin und mangelnder Mittel konnte Suli keine Bürgschaft übernehmen. Auch ihr Onkel konnte keine weitere Verpflichtungserklärung unterzeichnen, da sein Einkommen nicht ausreichte. Schließlich kam Suli in Kontakt mit einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die bereits anderen syrischen Familien geholfen hatte. Nach vielen Treffen und Gesprächen bot die Initiative ihr im Frühjahr 2015 umfassende Unterstützung an, da mehrere private Sponsoren bereit waren die notwendigen Verpflichtungserklärungen zu unterzeichnen. Die Ehrenamtlichen verpflichteten sich auch zur Übernahme der Lebenshaltungskosten der Familie in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft. Nachdem die formelle Hürde der Bürgschaft genommen war, dauerte es nicht lange, bis ihre Eltern und Geschwister ihre Visa beim deutschen Konsulat in Ankara erhielten. Letztlich kam ihre Familie auf legalem Weg im September 2015, auf dem Höhepunkt des langen Sommers der Migration, in Deutschland an.

Karte: Miteinander verschlungene Fluchtwege einer transnationalen syrischen Familie zwischen 1989 und 2015 (Quelle: Christ et al. 2021, S. 19)

Der Fall Sulis und ihrer Familie veranschaulicht die Verflechtung der Migrations- und Fluchtwege nach Deutschland, nicht nur innerhalb einer Kernfamilie, sondern eines größeren Netzes verwandtschaftlicher Beziehungen über Grenzen und Generationen hinweg. Bestehende enge transnationale Bindungen bildeten die Grundlage für Sulis legale Migration nach Deutschland. Auch die irregulären Wege eines Onkels und ihres Bruders in die Schweiz waren miteinander verknüpft. Diese gefährlichen Wege wurden notwendig, da die rechtlichen Möglichkeiten des Familiennachzugs – auch auf Grund von Altersbeschränkungen und einem sehr eng gefassten Familienbegriff – ausgeschöpft waren. Erst das zu dem Zeitpunkt neuartige humanitäre Aufnahmeprogramm und die von Suli beharrlich geknüpften Kontakte zu einer Gruppen von ehrenamtlichen Unterstützer*innen ermöglichten die legale Einreise der Eltern und Geschwister und beendeten schließlich das unfreiwillige transnationale Leben der Familie.

Was kann die Politik aus einer transnationale Perspektive auf Flucht lernen?

Das Beispiel von Sulis Familie veranschaulicht eindrücklich, dass die grenzüberschreitenden Verflechtungen von Menschen und Regionen eine lange Geschichte haben. Oftmals gehen sie weit vor den „langen Sommer der Migration“ zurück. Aus früherer Arbeitsmigration, Fluchtbewegungen oder auch studentische Mobilität sind multi-polare, translokale und generations-übergreifende Familiennetzwerke entstanden. Diese wirken, wie Forschung zu Migrationssystemen und auch zur Flucht aus der Ukraine zeigt, wegweisend auf neue Migrations- und Fluchtbewegungen. Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte, etwa 8 Prozent sind Staatsangehörige eines Landes außerhalb der EU. Die hier vorhandene Vielfalt und bestehende transnationale Netzwerke werden auch in Zukunft die Fluchtzuwanderung nach Deutschland entscheidend prägen. Dies kann auch genutzt werden, um diese im positiven Sinne zu gestalten.

Die transnationalen Netze von Migrant*innen sind fragil und fragmentiert, denn immer restriktiver ausgerichtete Visa- und Grenzregime verschließen legale Fluchtwege nach Europa. Dies hat nicht nur den Tod, Menschenrechtsverletzungen und Gewalt im EU-Grenzraum zur Folge, sondern zwingt viele Familien dauerhaft zur Trennung und einem transnationalen Leben. Viele scheitern am komplexen System der Familienzusammenführung oder an neu errichteten Barrieren. So soll laut Regierungsbeschluss der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte erneut ausgesetzt werden, wie bereits von 2016 bis 2018. Zudem sollen humanitäre Aufnahmeprogramme – die neben Sulis Familie die sichere und legale Einreise von etwa 44.000 Syrer*innen ermöglicht haben – nicht weitergeführt werden. Das Potential transnationaler Familiennetzwerke als ‚komplementärer Weg‘ des Flüchtlingsschutzes wird somit stark eingeschränkt. Diese politische Entscheidung wird nicht dazu beitragen, dass die ‚irreguläre Migration‘ nach Deutschland zurückgeht.

In den letzten Jahren ist das Wissen über die Strukturen und Praktiken der transnationalen Einbettung von Geflüchteten – in Deutschland und anderen Ländern – durch umfassende Studien ständig gewachsen. Darüber hinaus wurden neue Konzepte entwickelt, wie Politik und Praxis diese Netzwerke nutzen kann, um die soziale Arbeit mit Migrant*innen zu verbessern, den Flüchtlingsschutz auszubauen oder Lösungen für langanhaltende Vertreibungskrisen zu finden. Doch in der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik, die sich zunehmend an Abschottung, Ausgrenzung und Ausweisung orientiert, scheinen weder zentrale Erkenntnisse dieser Forschung noch ihre Handlungsempfehlungen angekommen zu sein. Angesichts der Ignoranz dieses Wissensschatzes durch Entscheidungsträger*innen sind die politisch-medialen Debatten über die Bezahlkarte – und die damit verbundenen Fehlannahmen der umfassenden Ressourcentransfers von Geflüchteten ins Ausland zur Bezahlung von Schleppern – nicht überraschend. Doch sie entbehren jeglicher Evidenz und tragen wesentlich zur immer weiteren Einschränkungen der Rechte und Freiheiten von Geflüchteten bei – aber vielleicht geht es letztlich auch darum.

Zitiervorschlag:

Etzold, Benjamin. Vernetzte Flucht: transnationale Einbettung von Geflüchteten auf dem Weg nach Deutschland. FluchtforschungsBlog, 2. Juli 2025, https://fluchtforschung.net/vernetzte-flucht-transnationale-einbettung-von-gefluechteten-auf-dem-weg-nach-deutschland/, DOI: 10.59350/fluchtforschung.15026.