Die Rückschau auf zehn Jahre „Langer Sommer der Migration“ zeigt die starke Rolle der Kommunen als Orte des Ankommens. Städte und Gemeinden sind die Orte, wo Geflüchtetenaufnahme stattfindet, wo Integrationsprozesse vorangetrieben werden und wo Modi des miteinander Lebens und der Teilhabe ausgehandelt werden. Auf der Grundlage meiner eigenen zehnjährigen Forschungstätigkeit in diesem Feld, gestützt durch Erkenntnisse benachbarter Forschungsprojekte insbesondere zur Aufnahme von Geflüchteten jenseits der Großstadt fasse ich in diesem Beitrag die wesentlichen Elemente einer gelingenden Aufnahme von Geflüchteten zusammen.

Städte und Gemeinden in Deutschland sind DIE zentralen Akteure, wenn es um die Aufnahme, Versorgung und langfristige Integration von Geflüchteten geht. Zwischen 2015 und 2025 wurden annähernd drei Millionen Menschen mit Fluchthintergrund in den 10.751 Gemeinden in Deutschland aufgenommen. Dabei war die Ausgangslage der Kommunen sehr unterschiedlich, und ebenso die Art und Weise, wie die mit der Geflüchtetenaufnahme einhergehenden Herausforderungen angegangen wurden. Denn Kommunen sind zwar verpflichtet, sich an der Aufnahme von Geflüchteten zu beteiligen, die gemäß des Königsteiner Schlüssels auf die Bundesländer verteilt werden. Die Frage jedoch, wie sie langfristige Integrationsprozesse gestalten, ist im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben angesiedelt und wird daher ausgehend von vorhandenen Ressourcen, Erfahrungen und kollektiv verhandelten Zielsetzungen unterschiedlich bearbeitet (vgl. Bogumil et al 2017; Hellermann 2020, Schammann 2020; Schammann et al. 2020).

Lokale Rezeptivität als Maßstab

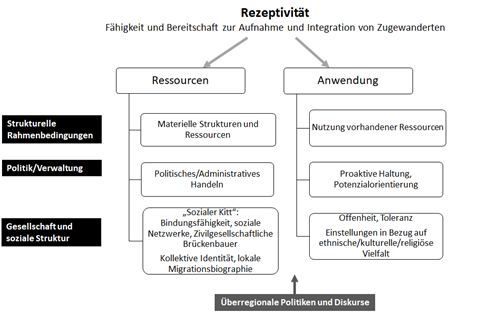

Für die Betrachtung der Aufnahmefähigkeit von Städten und Gemeinden bietet sich der Begriff der lokalen Rezeptivität an. Denn während der im Alltagsdiskurs überwiegend verwendete Integrationsbegriff vor allem die Anpassungsleistung von Zugewanderten adressiert, lenkt Rezeptivität den Blick auf die lokalen Gegebenheiten, die die Grundlage für das Ankommen, Einleben und die Teilhabe von Zugewanderten darstellen. Lokale Rezeptivität kann definiert werden als die Fähigkeit von lokalen Gesellschaften, mit ihren verfügbaren Ressourcen die Aufnahme von Geflüchteten zu unterstützen (sh. Diagramm weiter unten). Auf der Ressourcenseite unterscheidet das Modell zwischen a) den materiellen Strukturen und Ressourcen, b) lokalen Politikansätzen sowie der daraus resultierenden administrativen Praxis im Umgang mit Geflüchteten, und c) der sozialen Struktur der lokalen Gesellschaft.

Quelle: Glorius et al. 2021, modifiziert

Doch es kommt natürlich nicht nur darauf an, welche Ressourcen vor Ort vorhanden sind, sondern auch, ob diese Ressourcen mobilisiert werden, um Ankommen, Integration und Teilhabe von Geflüchteten zu unterstützen. Konkret stellt sich etwa hinsichtlich a)der strukturellen Ressourcen die Frage, ob freie Wohnungen auch an Geflüchtete vermietet werden oder ob neu ankommende Kinder mit Fluchtbiographie Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen erhalten. Im Bereich der b) lokalen Politikansätze wäre die Frage zu stellen, wie politische Akteur*innen sich zu der Aufgabe der Geflüchtetenaufnahme verhalten, wie sie bei öffentlichen Diskursanlässen auftreten, oder inwieweit lokale Behörden ihre Strukturen neu ausrichten, um Integrationsprozesse voranzutreiben. Im c) gesellschaftlich-sozialen Bereich schließlich stellt sich die Frage, inwieweit sich die lokale Bevölkerung gegenüber der neuen Bevölkerungsgruppe öffnet und ob sie integrative Perspektiven entwickelt, auf deren Basis Neuankommende Teil der lokalen Gemeinschaft werden können. Schließlich berücksichtigt das Modell lokaler Rezeptivität noch den Einfluss überregionaler Politikansätze und Diskurse, da diese die Stimmung vor Ort ebenfalls beeinflussen. Im Folgenden werden anhand dieser Analyseebenen der Rezeptivität – nämlich der strukturellen Rahmenbedingungen, dem politischen und Verwaltungshandeln sowie der gesellschaftlichen und sozialen Strukturen – beispielhaft aufgezeigt, wie die Aufnahme von Geflüchteten gut gelingen kann. Die Überlegungen basieren auf den Erträgen aus verschiedenen Forschungsprojekten, die seit 2015 an der Professur für Humangeographie der TU Chemnitz durchgeführt wurden. Dabei wurden vorwiegend in ländlichen Gemeinden und kleineren Städten Interviewserien mit Akteur:innen aus Politik/Verwaltung, dem Bereich Unterbringung, Kita und Schule, der sozialen Arbeit und der Zivilgesellschaft durchgeführt sowie Strukturdaten gesammelt und Mediendiskurse analysiert. Angefangen bei selbst finanzierten explorativen Studien ab 2015, über große kooperative empirische Projekte in den Jahren 2018 bis 2022 gelang es, Folgeprojekten an bereits bearbeitete empirische Fallbeispiele anzukoppeln, was eine Langzeitbeobachtung von empirischen Verläufen ermöglicht.

Ausschöpfung struktureller Ressourcen

Im öffentlichen Diskurs um Geflüchtetenaufnahme als kommunale Herausforderung dominiert meist die Frage der Unterbringung: wo können Gemeinschaftseinrichtungen entstehen? Gibt es freie Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt? Wie kann der Umzug von der Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung unterstützt werden? In der empirischen Forschung zur Unterbringung von Geflüchteten ab 2015 zeigte sich eine große Heterogenität nicht nur hinsichtlich des verfügbaren Wohnraums, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie Geflüchtete Zugang zu vorhandenem Wohnraum erhalten (vgl. Enßle-Reinhardt 2025; Gesemann et al. 2025: 20; Younso und Schammann 2023: 82-85, Weidinger und Kordel 2023) . Während 2015 in vielen Großstädten kaum Mietwohnungen vorhanden waren und in kleinen ländlichen Gemeinden Mietwohnungen überwiegend privat vermietet wurden, so dass Hausbesitzer als „gate keeper“ fungierten, verfügten gerade ostdeutsche Mittelstädte mit ihren oft großen kommunalen Wohnungsbeständen über günstige Unterbringungsbedingungen. Da vielerorts nach Jahrzehnten der demographischen Schrumpfung erhebliche Vakanzen im kommunalen Wohnungsbestand zu verzeichnen waren, wurden in vielen ostdeutschen Kommunen Geflüchtete von Beginn an dezentral in eigenen Wohnungen untergebracht. Im optimalen Fall wurde dabei auf eine ausgewogene Verteilung im Bestand geachtet und der Prozess vor Ort moderiert, um eventuelles Konfliktpotenzial zu minimieren. Folgendes Zitat illustriert diese proaktive Herangehensweise:

„Also als das Thema Flüchtlinge und Unterbringung auch hochkam in den Medien und wir uns mit der Stadt geeinigt haben, wir stellen der Stadt Wohnraum zur Verfügung, wo sie auch die Belegung macht, da ist tatsächlich ein Mitarbeiter von uns über etliche Wochen in die gesamten Hauseingänge gegangen und hat mit allen Mietern das Gespräch gesucht, hat sie darauf vorbereitet, dass dort in einer oder in zwei Wohnungen Geflüchtete untergebracht werden von der Stadt. Und hat auch sozusagen seine Kontaktdaten hinterlassen, das heißt wenn es Probleme gibt, ist er ansprechbar.“ (Leitung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, Sachsen-Anhalt, September 2021)

Ein zentraler Faktor für den Integrationsprozess ist die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur vor Ort. Auch hier stellte sich die Situation in den Kommunen 2015 heterogen dar (vgl. Younso und Schammann 2023: 85-88). In demographisch schrumpfenden Gemeinden sorgte die Aufnahme geflüchtete Kinder für die Stabilisierung der Betreuungsinfrastruktur. Viele Kitas konnten ihre Bildungsangebote verbessern, indem sie etwa Fördermittel für die sprachliche Integration einwarben. Auf diese Weise gewannen sie weiteres Fachpersonal und konnten ihre Kompetenzen in der frühkindlichen Sprachförderung ausbauen. Davon profitieren alle Kinder, die die Kita besuchen, wie hier die Leitung einer Kindertagesstätte berichtet.

Das mit der Sprachkita hat sich wunderbar gefügt. […] Zum einen durch die halbe Stelle mehr, die wir über das Projekt haben, so dass doch nochmal mehr ein bisschen Luft ist von der Kollegin, auf besondere Bedürfnisse einzugehen. Das betrifft ja nicht bloß unsere Integrationskinder, die wir eh schon haben, sondern eben auch die Kinder, die einen anderen sprachlichen Hintergrund haben. Das vielleicht und dass da mit der Arbeit, die unsere Sprachfachkraft aufgenommen auch nochmal für das Team, die Kollegen, ein anderes Grundverständnis von Kommunikation entstanden ist. (Kita-Leitung, Sachsen, Dezember 2019)

In Bezug auf die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt kann konstatiert werden, dass in den Jahren nach 2015 überall im Land aufnahmefähige Arbeitsmärkte zu beobachten waren. Seitens der Geflüchteten galt es, ausreichend Deutsch zu lernen und mitgebrachte Qualifikationen anerkennen zu lassen. Doch wie rasch und gut sie im Arbeitsmarkt ankamen, hing auch stark von den Aktivitäten lokaler Akteure ab (vgl. Glorius 2025: 117-125; Younso und Schammann 2023: 88-92). In positiven Beispielen vernetzten sich Akteure aus dem Bereich der Arbeitsvermittlung, der Unternehmen und Verbände sowie der berufsbezogenen Bildungseinrichtungen, um Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt einzugliedern. Als ein wesentlicher Gelingensfaktor erwies sich die kollektive Haltung, die Geflüchteten vorwiegend unter der Potenzialperspektive zu sehen und weniger die Defizite oder formale Vermittlungshemmnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Diese grundsätzliche Offenheit gegenüber Bewerber:innen und die Betonung der gemeinsamen Zukunftsperspektiven wird in dem folgenden Statement deutlich:

„Was ich persönlich einfach sehe ist, dass die Betriebe ja vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels total offen sind. Für alle, die kommen. Wir sagen ja, es ist uns ja dann irgendwie egal woher die kommen. Wichtig ist, wohin sie wollen.“ (Vertretung einer Kreishandwerkerschaft, Nordrhein-Westfalen, Dezember 2021)

So entwickelten etliche Kommunen eigene Schulungsprogramme insbesondere für junge Geflüchtete, um sie auf eine Ausbildung im handwerklichen Bereich vorzubereiten. Auf diese Weise sammelte man Erfahrungswissen über nötige Gelingensbedingungen und lernte, auch mit Rückschlägen konstruktiv umzugehen (vgl. AWV e.V. 2020; Deutscher Landkreistag 2016: 118-149; Pallmann et al. 2022).

Erfolgsfaktoren lokaler Governance: Vernetzung und Kommunikation

In Bezug auf das politische und Verwaltungshandeln vor Ort erwies sich die Haltung der Gemeindeoberhäupter als zentrale Grundlage für positive Rezeptivität. Denn sie haben die nötige Autorität, um eine positive und proaktive Haltung nach innen, in die Verwaltungseinheiten, sowie nach außen, in die allgemeine Bevölkerung zu kommunizieren. Damit kann Ängsten aus der Bevölkerung konstruktiv begegnet und der lokalen Akteurslandschaft ein Signal gegeben werden, sich in Bezug auf die Geflüchtetenaufnahme in Position zu bringen (vgl. Schammann et al 2020: 28). In den Fällen positiver Rezeptivität kommunizierten Gemeindeoberhäupter klar und konstruktiv nach außen und sorgten zumindest zu Beginn der Geflüchtetenaufnahme dafür, dass sich alle relevanten Akteure miteinander vernetzen. Im optimalen Fall begleiteten sie das Thema langfristig und kommunizierten proaktiv, wie das im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt.

„Wenn ich positive Beispiele für mich behalte, dann erfährt sie keiner. Also muss man das auch nach außen tragen. So eine Mitteilung, wie ich sie jetzt im Januar bei meinen Bürgerversammlungen und auch beim Neujahrsempfang für die Unternehmerschaft gemacht habe, […] dass ich sage, alle geflohenen Familienväter gehen einer Beschäftigung nach. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Die liegen nicht nur auf der Tasche, um einfach dieses mögliche Zerrbild dann auch gleich von Anfang an zu zerstreuen. So was ist wichtig, das muss bekannt werden.“ (Bürgermeister, Niedersachsen, Mai 2019)

Neben den Gemeindeoberhäuptern konnten auch andere zentrale Akteure identifiziert werden, die mit ihrer konstruktiven Haltung entscheidend dazu beitrugen, dass zivilgesellschaftliche Ressourcen mobilisiert werden konnten. Häufig nahmen diese Akteure grundsätzlich eine zentrale Position in der Gemeinde ein und waren an Schlüsselpositionen in den verschiedenen sozialen Netzwerken vor Ort verankert (vgl. Glorius et al. 2023: 111; Glorius 2025: 211; Zekovic 2025).

Gesellschaftliches Klima

Die kollektive Haltung der Aufnahmegesellschaft ist ein weiterer zentraler Faktor für den Verlauf von Integrationsprozessen. Dabei ist zunächst die aktive Zivilgesellschaft zentral, die durch ihre ehrenamtlichen Aktivitäten Integrationshilfe leistet und dabei hilft, dass Geflüchtete Kontakte in die Aufnahmegesellschaft knüpfen können. Eine wesentliche Rolle spielen aber auch die alltäglichen Begegnungsmöglichkeiten zwischen Einheimischen und Geflüchteten, z.B. in der Nachbarschaft, beim Einkaufen, oder beim Bringen und Abholen von Schulkindern. In unserer Langzeitbeobachtung vor Ort sehen wir, wie die anfangs teils starken Ängste und Vorurteile abgebaut werden.

„Durch diese Kennenlernsituation hat es auch ein Umdenken bei den Deutschen gegeben, mehr Verständnis. Und das ist wirklich dann auch die Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander. Dass auf beiden Seiten dann auch die Willigkeit besteht, etwas von der Lebensweise des anderen zu erfahren und sich darauf einzulassen.“ (Leitung kommunale Wohnungsbaugesellschaft, Sachsen-Anhalt, September 2021)

Eine demographisch eher junge und diversitätsgeprägte Gesellschaft erwies sich als förderlich, um eine offene kollektive Haltung gegenüber Geflüchteten vor Ort zu schaffen. als zuverlässiger Indikator für eine überwiegend ablehnende kollektive Haltung gegenüber Geflüchteten erwies sich die Quote an AfD-Wähler:innen vor Ort (vgl. Glorius 2025).

Fazit: Integration von Geflüchteten als Whole-of-society-Aufgabe verstehen

Seit 2015 konnten umfassende und regional differenzierende Forschungsergebnisse zur Integration von Geflüchteten gesammelt werden. Jenseits der akuten Fragen der Unterbringung, die häufig den politischen Diskurs zur Flucht und Geflüchtetenaufnahme dominiert, zeigten sich in der Langzeitbeobachtung eine Vielzahl von Herausforderungen, die von den hauptamtlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf kommunaler Ebene innerhalb der jeweils verfügbaren strukturellen Rahmenbedingungen bewältigt wurden. Dieser Beitrag betrachtete die für Rezeptivität erforderlichen Ressourcen und zeigte Varianzen in der Ressourcenverwendung, wobei der Fokus auf positive Entwicklungen lag. Damit sollte jedoch nicht ein möglicher Idealfall von positiver Geflüchtetenaufnahme vorgestellt werden, sondern vielmehr die Spielräume aufgezeigt werden, die auf der lokalen Ebene zwischen verfügbaren strukturellen, politischen und gesellschaftlichen Ressourcen und der Art und Weise, wie diese für die Aufgabe zum Einsatz gebracht werden, liegen. Auch nach dem „langen Sommer der Migration“ hatten Kommunen kaum Zeit zum Aufatmen: so stellten die Corona-Pandemie ab 2020 und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit seiner massiven Fluchtbewegung ab Februar 2022 erhebliche neue Herausforderungen dar. Aber auch der demographische Wandel, wirtschaftliche Umstrukturierungen, die Anpassung an den Klimawandel und gesellschaftliche Polarisierungsprozesse mussten und müssen in den Gemeinden bearbeitet werden. In diesem Kontext erwiesen sich besonders jene Strategien als erfolgreich, die die Aufgabe der Geflüchtetenintegration als ganzheitliche gesellschaftliche Aufgabe („whole-of-society“) wahrnahmen und diese in ihre Strategien zu einer ganzheitlichen Entwicklung als Reaktion auf die multiplen externen Herausforderungen betrachteten (Schammann et al. 2023: 238).

Die gegenwärtigen politischen Polarisierungen hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten und die starke Präsenz rechtsextremer Parteien gefährden die vielerorts erzielten Integrationserfolge, insbesondere was die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz betrifft. Wissenschaft, Politik und auch die Medien sind gefordert, ein differenziertes Bild der mit Flucht und Geflüchtetenaufnahme einhergehenden Herausforderungen zu zeigen und auf dieser Basis konstruktive Handlungsansätze zu entwickeln, die die Wirksamkeit der Kommunen als Maschinenraum der demokratischen Gesellschaft absichern (vgl. Gesemann et al. 2025; Ratzmann et al. 2024).

Zitiervorschlag:

Glorius, Birgit. Wie kann die kommunale Aufnahme von Geflüchteten gelingen? FluchtforschungsBlog, 30. Oktober 2025, https://fluchtforschung.net/wie-kann-die-kommunale-aufnahme-von-gefluechteten-gelingen/, DOI: 10.59350/9fvkg-6yf62.