Aktivierende Integrationspolitik knüpft Aufenthaltsverfestigung rechtlich zunehmend an den Nachweis von Integrationsleistungen. Dies gilt etwa für den Übergang von Geflüchteten aus der befristeten Aufenthalts- in die unbefristete Niederlassungserlaubnis. Hierfür müssen Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge unter anderem Sprachkompetenz in Deutsch und weitgehend eigenständige Lebensunterhaltssicherung nachweisen. Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten deuten darauf hin, dass dies insbesondere für Mütter und unverheiratete Frauen nachteilig ist.

Westliche Einwanderungsgesellschaften stratifizieren Geflüchtete ungleich entlang ihrer jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Statusposition. Diese bestimmt den Zugang zu sozialen und politischen Rechten sowie zum Grad der Aufenthaltssicherheit. Deutschland gilt als ein Nationalstaat mit ausgeprägter rechtlicher Stratifizierung. Diese civic stratification wird als ein System der institutionellen (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten definiert, das sich abhängig von (Integrations-)Politiken dynamisch wandelt (Söhn 2013; Mohr 2005). Um in der Hierarchie dieser civic stratification aufzusteigen, müssen verschiedene Gruppen von Geflüchteten zunehmend Integrationsleistungen nachweisen. Das bereits den Umbau des Wohlfahrtsstaates prägende Aktivierungsparadigma des „Förderns und Forderns“ wird so verstärkt auch in der Integrationspolitik implementiert. Ein jüngstes Beispiel in dieser Entwicklung ist das am 31.12.2022 in Kraft getretene Chancen-Aufenthaltsrecht, das sich an Menschen mit prekärem Duldungsstatus richtet (§ 104c Aufenthaltsgesetz AufenthG). Unter bestimmten Voraussetzungen sollen ihnen nun Wege in Aufenthaltserlaubnisse nach § 25a oder § 25b AufenthG geebnet werden.

Bedeutsam in dieser erstarkenden aktivierenden Integrationspolitik ist auch das Integrationsgesetz, das im Jahr 2016 in Kraft getreten ist. Ein Teil der Neuerungen im Integrationsgesetz bezieht sich auf Geflüchtete, die als Asylberechtigte oder Flüchtlinge anerkannt bzw. im Rahmen von Resettlement in Deutschland aufgenommen wurden. Diese Gruppen mit anerkanntem Schutzstatus (im Folgenden kurz: Flüchtlinge) erhalten in Deutschland zunächst eine Aufenthaltserlaubnis, die auf drei Jahre befristet ist. Das Integrationsgesetz regelt den Übergang aus dieser befristeten Aufenthalts- in die unbefristete Niederlassungserlaubnis neu bzw. erweitert die Voraussetzungen: Seither wird Flüchtlingen die Niederlassung nurmehr erlaubt, wenn sie unter anderem Kenntnisse der deutschen Gesellschafts- und Rechtsordnung und der deutschen Sprache nachweisen. Ferner müssen sie über ausreichenden Wohnraum verfügen und ihren Lebensunterhalt (weit) überwiegend selbst sichern (genauer zu den rechtlichen Regeln siehe unten). Die Niederlassungserlaubnis bedeutet für die Menschen mehr Aufenthaltssicherheit und ebnet darüber hinaus den Weg zu einer späteren deutschen Staatsbürgerschaft, sofern diese von den Geflüchteten angestrebt wird. Denn die Einbürgerung setzt im Regelfall einen unbefristeten Aufenthaltstitel voraus (§ 10 Staatsangehörigkeitsgesetz).

In einer Genderperspektive fragen wir danach, inwieweit weibliche Flüchtlinge ähnliche Chancen auf unbefristete Niederlassung haben wie männliche. Unser Beitrag beleuchtet verschiedene Dimensionen (so etwa Deutschkompetenz und Erwerbspartizipation), die den Zugang zur unbefristeten Niederlassung und damit zum Aufstieg in der civic stratification fördern oder behindern können.

Für die unbefristete Niederlassung müssen Flüchtlinge konkrete Integrationsleistungen nachweisen

Bis Juli 2016 konnte Flüchtlingen nach drei Jahren Aufenthalt die unbefristete Niederlassung erlaubt werden, sofern die Schutzgründe fortbestanden. Seit August 2016 fordert die Gesetzgebung zusätzlich den Nachweis konkreter Integrationsleistungen: Die Niederlassung nach mindestens drei Jahren Aufenthalt dürfen die zuständigen Ausländerbehörden seither nurmehr dann erlauben, wenn Flüchtlinge, neben weiteren Kriterien, Deutschkompetenz mindestens auf Ebene C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen und ihren Lebensunterhalt weit überwiegend selbst sichern. Nach fünf Jahren ist ihre Niederlassung möglich, wenn sie Deutsch mindestens auf Ebene A2 nachweisen und ihren Lebensunterhalt überwiegend selber sichern (§ 26 AufenthG). Darüber hinaus müssen Flüchtlinge, neben weiteren Voraussetzungen, über ausreichenden Wohnraum sowie Grundkenntnisse der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung verfügen. Letztere Voraussetzung gilt in der Regel als erfüllt, wenn ein Integrationskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfolgreich abgeschlossen wurde.

Auch wenn die Gesetzgebung in § 9 AufenthG zwischenzeitlich eine Härtefallregelung eingebaut hat, gilt grundsätzlich, dass jeder weibliche oder männliche Flüchtling die Deutschkompetenz sowie die Kenntnisse der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung selbst nachweisen muss. Bei den ökonomischen Voraussetzungen der Niederlassung (weitgehend eigenständige Lebensunterhaltssicherung, ausreichender Wohnraum) privilegiert die Gesetzgebung hingegen Flüchtlinge, die in Deutschland „in ehelicher Lebensgemeinschaft leben“ (§ 9 AufenthG) im Folgenden verkürzt „verheiratet sind“). In diesem Fall reicht es aus, wenn nur eine Person (Ehemann oder Ehefrau) Lebensunterhalt und Wohnraum sicherstellt. Liegen die Voraussetzungen für die Niederlassung (noch) nicht vor, kann die befristete Aufenthaltserlaubnis wiederholt verlängert werden.

Weibliche Flüchtlinge erfüllen die erweiterten Voraussetzungen für die unbefristete Niederlassung seltener als männliche – so das Ergebnis auf Basis von Auswertungen der Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. Diese Befragung ist repräsentativ für die Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland eingewandert sind und umfasst ein umfangreiches Frageprogramm, so auch Fragen zu den Integrationskursen des BAMF, zur Deutschkompetenz und zur Erwerbspartizipation. Im Jahr 2020 wurden 3.231 volljährige Geflüchtete befragt, von denen 1.911 Menschen qua Aufenthaltsstatus potenziell zur Zielgruppe der Neuregelung zur Niederlassung gehören und in das Analysesample eingingen. Die Fragebögen standen den Befragten in Arabisch, Kurmandschi, Farsi/Dari, Urdu, Paschtu, Englisch oder Deutsch schriftlich und mündlich zur Verfügung; vereinzelt kamen Dolmetschende zum Einsatz.

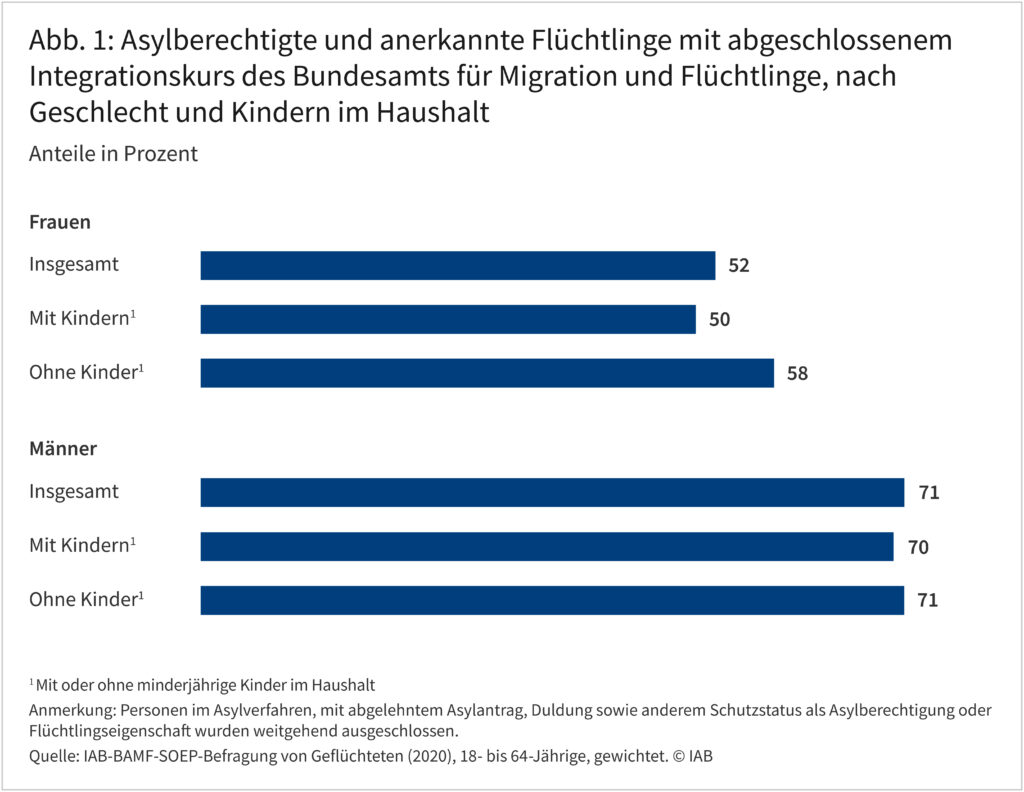

Frauen können seltener als Männer Kenntnisse der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung nachweisen

Wie skizziert, können Flüchtlinge mittels eines Integrationskurses des BAMF die für die Niederlassung geforderten Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland erwerben. In der Befragung gaben 52 Prozent der Frauen und 71 Prozent der Männer an, einen solchen Kurs erfolgreich abgeschlossen zu haben (siehe Abbildung 1). Bei Frauen mit minderjährigen Kindern im Haushalt waren es 50 Prozent, bei Frauen ohne Kinder im Haushalt 58 Prozent. Bei Männern macht es kaum einen Unterschied, ob in deren Haushalt Kinder wohnen oder nicht: Der Anteil der Männer, die den Integrationskurs erfolgreich absolviert hatten, lag in beiden Fällen bei rund 70 Prozent.

Frauen, und hier insbesondere Mütter, werden also der Ausländerbehörde seltener als Männer Kenntnisse der deutschen Gesellschafts- und Rechtsordnung nachweisen können.

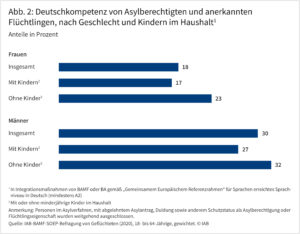

Frauen verfügen seltener als Männer über die geforderte Deutschkompetenz

Für die Niederlassung müssen Antragstellende der Ausländerbehörde zudem Deutschkompetenz mindestens auf Ebene A2 nachweisen. 18 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer, die die Zielgruppe der rechtlichen Neuregelung zur Niederlassung bilden, verfügten über ein entsprechendes Zertifikat, das sie in einem Deutschtest nach Abschluss einer Integrationsmaßnahme des BAMF oder der Bundesagentur für Arbeit erworben haben (siehe Abbildung 2). Unter den Frauen mit minderjährigen Kindern im Haushalt waren es 17 Prozent – im Vergleich zu 23 Prozent der Frauen ohne solche Kinder. Damit deutet sich eine geringere Deutschkompetenz der Frauen und gerade der Mütter an. Frauen, und hier insbesondere Mütter, dürften damit im Schnitt größere Schwierigkeiten als Männer haben, der Ausländerbehörde die geforderte Deutschkompetenz nachzuweisen.

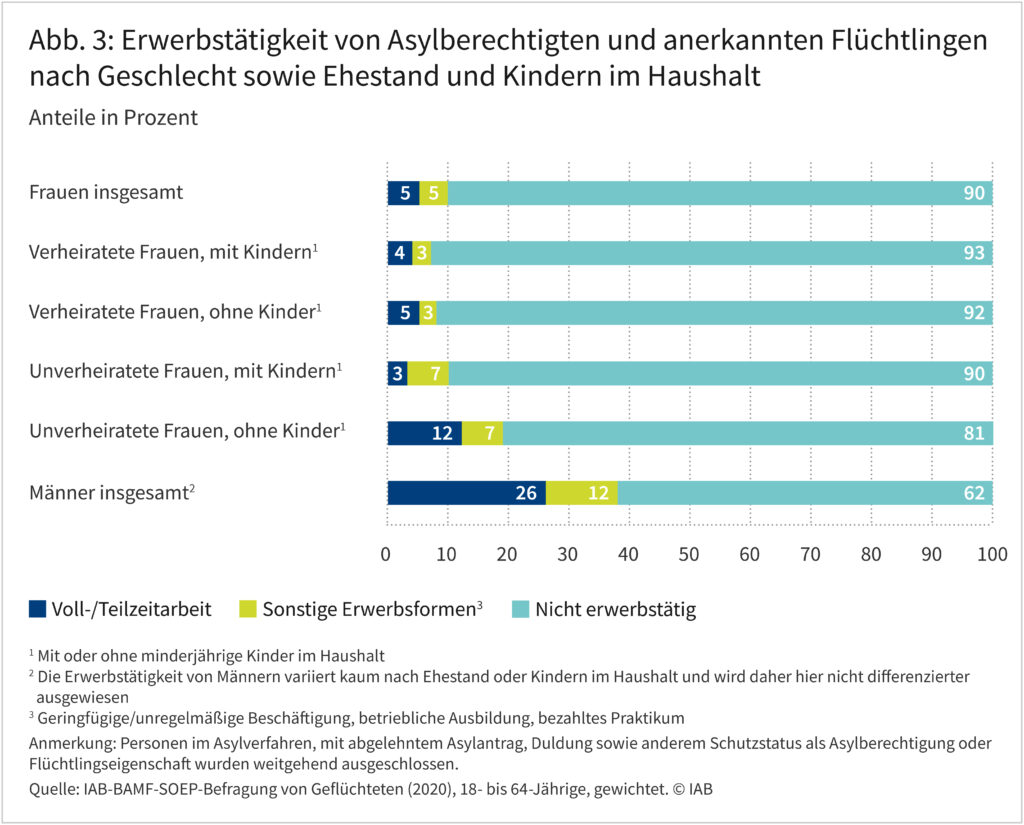

Frauen partizipieren seltener an Erwerbsarbeit als Männer

Um die unbefristete Niederlassungserlaubnis zu erhalten, müssen Antragstellende ferner den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie (weit) überwiegend selber sichern sowie ausreichenden Wohnraum nachweisen. Dies setzt im Regelfall Einkommen durch eigene Erwerbsarbeit oder die des Ehepartners oder der Ehepartnerin voraus, möglichst in regulärer Voll- oder Teilzeit.

Im Jahr 2020 waren 38 Prozent der Männer, aber nur zehn Prozent der Frauen der Zielgruppe der rechtlichen Neuregelung zur Niederlassung aus 2016 erwerbstätig (siehe Abbildung 3). Männer waren darüber hinaus weitaus häufiger in Voll- oder Teilzeit erwerbstätig als Frauen (26 versus 5 Prozent). Verheiratete Mütter waren mit 7 Prozent besonders selten erwerbstätig. Sie können jedoch entsprechend der rechtlichen Regelung das Vorliegen der ökonomischen Voraussetzungen (Lebensunterhalt, Wohnraum) über ihren gegebenenfalls erwerbstätigen Ehemann nachweisen.

Diese Möglichkeit steht unverheirateten Frauen nicht zur Verfügung. Unter den Frauen der Zielgruppen der rechtlichen Neuregelung machen sie immerhin 43 Prozent aus. Unverheiratete Frauen waren mit 10 Prozent (mit Kindern im Haushalt) beziehungsweise mit 19 Prozent (ohne Kinder im Haushalt) zwar häufiger erwerbstätig als verheiratete Frauen (mit 7 Prozent beziehungsweise 8 Prozent). Dennoch sind auch unverheiratete Frauen wesentlich seltener erwerbstätig als Männer. Sie werden in der Regel größere Schwierigkeiten haben, ausreichenden Wohnraum nachzuweisen und ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst zu bestreiten. Damit dürften gerade ihre Chancen auf unbefristete Niederlassung bis auf Weiteres geringer sein als die von Männern.

Diskussion der Befunde

Seit August 2016 wird Asylberechtigten und anerkannten (Resettlement-)Flüchtlingen die unbefristete Niederlassung nurmehr erlaubt, wenn sie, neben weiteren Voraussetzungen, Kenntnisse der deutschen Gesellschafts- und Rechtsordnung und der deutschen Sprache nachweisen. Zudem müssen sie über ausreichenden Wohnraum verfügen und ihren Lebensunterhalt (weit) überwiegend selbst sichern. Dies setzt im Regelfall existenzsichernde Erwerbsarbeit voraus.

Den Befunden auf Basis der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten zufolge erfüllen weibliche Flüchtlinge diese Voraussetzungen in der Regel seltener als männliche. So schließen sie bislang seltener als Männer einen Integrationskurs des BAMF ab, der die geforderten Kenntnisse des Rechts und der Gesellschaft in Deutschland vermittelt. Auch die geforderte Deutschkompetenz werden sie seltener nachweisen können. Deutlich seltener als Männer nehmen sie zudem am Erwerbsleben teil. Hinzu kommt: Wenn ihre Chancen auf eine unbefristete Niederlassung geringer sind, kann dies auch die Arbeitsmarktintegration weiblicher Flüchtlinge erschweren. Denn Betriebe werden Personen mit unbefristeter Aufenthaltsperspektive bevorzugt einstellen und weiterbilden.

Ehefrauen können die ökonomischen Voraussetzungen der Niederlassung (ausreichender Wohnraum, Lebensunterhaltssicherung) grundsätzlich über ihren erwerbstätigen Ehemann erfüllen – was aber ihre Abhängigkeit vergrößern kann. Für unverheiratete Frauen existiert diese Option nicht. Das betrifft gut vier von zehn Frauen aus der Zielgruppe derjenigen, auf die die rechtliche Neuregelung zur Niederlassung potenziell Anwendung findet. Aber auch sie sind bislang deutlich seltener als Männer erwerbstätig. Darüber hinaus zeigt sich, dass Mütter im Unterschied zu Vätern bei allen hier betrachteten Indikatoren schlechter abschneiden.

So sind es insgesamt vor allem Mütter und unverheiratete Frauen, die bei der Aufenthaltsverfestigung bzw. beim Aufstieg in der Hierarchie der civic stratification in Deutschland im Nachteil sind. Um die Chancen weiblicher Flüchtlinge auf unbefristete Niederlassung zu erhöhen, sollten sie stärker gefördert werden, etwa durch die Jobcenter (Bähr/Beste/Wenzig 2021). Die Förderung sollte mit familiären Verpflichtungen wie Kinderbetreuung oder Pflege gut vereinbar sein (Kosyakova u.a. 2021). Dies gilt seit Februar 2022 umso mehr, denn die aus der Ukraine geflohenen Menschen sind vorwiegend Frauen mit Sorgeverantwortung (Brücker u.a. 2023). Aber auch unverheiratete Frauen ohne Kinder sollten bei ihrer Integration in existenzsichernde Erwerbsarbeit unterstützt werden – sie können nicht auf Ressourcen eines Ehepartners zurückgreifen, um ihren Aufenthalt zu verfestigen.

Ausblick

In einer Genderperspektive beleuchtet unser Beitrag verschiedene Dimensionen, die den Zugang zur unbefristeten Niederlassung und damit zum Aufstieg in der civic stratification der Einwanderungsgesellschaft fördern oder behindern können. Den faktischen Zugang können wir mangels Daten noch nicht analysieren; Daten aus künftigen Wellen der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten dürften Möglichkeiten bieten. Die differenzierte Untersuchung dessen, wie sich insbesondere die Erwerbsbiographien geflüchteter Frauen und Männer in Deutschland des Weiteren entwickeln, inwieweit es zu Aufholprozessen durch welche Gruppen von Frauen kommt und inwieweit ihnen die Niederlassung in den kommenden Jahren faktisch erlaubt werden wird, muss daher künftiger Forschung überlassen bleiben. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf alleinstehenden geflüchteten Frauen mit und ohne Kinder(n) liegen, deren Lebens- und Erwerbssituation bislang eher wenig im Fokus der wissenschaftlichen und öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Neben Gender können weitere Ungleichheitsdimensionen wie etwa Klasse und Ethnizität bei Dynamiken der Positionierung von Geflüchteten in der Hierarchie der civic stratification wirkmächtig werden. Künftige Forschung sollte auch diese Dimensionen sozialer Ungleichheit und deren Interdependenzen intersektional in den Blick nehmen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte mit befristeter Aufenthaltserlaubnis und deren Möglichkeiten, ihren Aufenthalt in Deutschland über die unbefristete Niederlassung weiter zu verfestigen und abzusichern. In der Hierarchie der civic stratification sind Menschen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis relativ weit oben angesiedelt (Thym 2018). Dies gilt für Geflüchtete mit unsicherem Aufenthaltsstatus nicht. So leben etwa Menschen mit prekärem Duldungsstatus unter ständiger Bedrohung, ggf. in ihr Herkunftsland, aus dem sie einst geflohen sind, abgeschoben zu werden. Aktivierende Integrationspolitik bietet mittlerweile auch dieser Gruppe verschiedene Möglichkeiten der Aufenthaltsverfestigung (so etwa über das eingangs skizzierte Chancen-Aufenthaltsrecht); bei gelingenden Integrationsverläufen können langfristig aus ehedem geduldeten Menschen deutsche Staatsbürger*innen werden (Schreyer/Bauer/Getu Lakew 2022; Schreyer/Bauer/Kohn 2018). Forschung zu aktivierender Integrationspolitik sollte schließlich auch Geflüchtetengruppen mit prekärem Aufenthalt und deren Auf- und Abstiege im System der civic stratification in den analytischen Blick nehmen.

Dieser aktualisierte und überarbeitete Beitrag ist in ähnlicher Fassung im IAB-Forum erschienen. Er basiert auf dem Aufsatz „Ungleichheit und Aufstieg in der Einwanderungsgesellschaft. Zur Stratifizierung geflüchteter Frauen und Männer im Kontext aktivierender Integrationspolitik“ in Heft 2/2022 der Zeitschrift „Soziale Welt“.