Von Alexandra Lestón & Yaatsil Guevara González

Seit Jahrzehnten sehen sich Tausende von Menschen aus Zentralamerika aufgrund von extremer Gewalt, Armut und Marginalisierung in ihren Herkunftsländern gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Mexiko ist für sie zunehmend zu einem Zufluchtsort geworden. In diesem Blogbeitrag (auch im Englischen und Spanischen erschienen) zeigen wir, wie zentralamerikanische Geflüchtete die COVID-19-Pandemie auf mexikanischem Gebiet erleben und überleben.

„… Ich habe den Traum, hier studieren zu können, wie ich es in Honduras getan habe… Ich wollte schon immer lernen, um jemand werden zu können, aber leider wurde ich in Honduras wegen der Jugendbanden aus der Schule geworfen, wegen der Maras … leider gibt es in Honduras so viele Jugendbanden, es gibt mehr Jugendanden als alles andere, sie sind überall.“ (Román, 11. Mai 2020)

Dies ist Románs Antwort in einem Interview, das wir am 11. Mai 2020 über WhatsApp geführt haben. Románs Namen haben wir natürlich anonymisiert, sodass dieser wie auch die anderen im Text genannten Namen fiktiv sind. Román ist ein 16-jähriger honduranischer Geflüchteter, der seit Juli 2019 in Mexiko lebt. Er gehört zu den geschätzt 500.000 Menschen, die jedes Jahr die südliche Grenze Mexikos überqueren, um Zuflucht vor den zerstörten Wirtschaftssystemen und der extremen sozialen Gewalt zu suchen, die die zentralamerikanischen Länder Honduras, El Salvador und Guatemala auszeichnen.

Román sah sich wie viele andere Menschen aus Mittelamerika im Juli 2019 gezwungen, sein Zuhause zu verlassen und nach Mexiko zu fliehen. Nach einer anstrengenden Reise erreichte er eine Herberge für Migrant*innen und Geflüchtete in Tenosique, Tabasco, einer Grenzstadt im Süden Mexikos, die nur 60 km entfernt liegt von Guatemala. In der Unterkunft erfuhr Román von seinem Recht, in Mexiko Asyl zu ersuchen, und begann seinen Asylantrag mit der Unterstützung des Rechtsteams der Herberge für Migrant*innen und Geflüchtete.

Románs Asylantrag wurde genehmigt und nachdem er sieben Monate in der Herberge für Migrant*innen und Geflüchtete gelebt hatte, erhielt er Unterstützung von Freunden, die ihm halfen, nach Monterrey zu reisen – einer großen Metropole im nördlichen Bundesstaat Nuevo León. In der Herberge für Migrant*innen und Geflüchtete, in der Román lebte, hat der legale Zugang für Asylsuchende seit 2013 massiv zugenommen – eine Entwicklung, die sich in landesweiten Trends widerspiegelt. Für Menschen wie Román ist das Erlangen des Flüchtlingsstatus praktisch die einzige Möglichkeit, Mexiko sicher zu durchqueren (auch wenn es länger dauert), und die praktikabelste Option für diejenigen, die sich in Mexiko „niederlassen“ und das Ziel, die Vereinigten Staaten zu erreichen, aufgeben.

An dieser Stelle ist es wichtig, das zunehmende Interesse von Migrant*Innen an Asyl in Mexiko, als strategische Antwort auf die Grenzexternalisierungspolitik der Vereinigten Staaten zu situieren: Politik, die eine Durchreise Mexikos ohne Rechtsstatus unmöglich und oft tödlich machen. Seit 2001 haben die Vereinigten Staaten die mexikanischen Bemühungen zur Eindämmung der zentralamerikanischen Transitmigration mit einer Reihe von Maßnahmen finanziert, von denen viele unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Entwicklung oder der nationalen Sicherheit verabschiedet wurden. Maßnahmen wie der Southern Plan (2001), der Plan Mérida (2008), der Southern Border Plan (2014), und die US-Mexico Joint Declaration (2019) haben die traditionellen Migrationsrouten zunehmend versicherheitlicht und militarisiert, was wiederum die zentralamerikanischen Migrant*Innen verstärkt auf klandestine Routen treibt, welche zumeist von Drogenkartellen kontrolliert werden. Auf diesen Wegen sind sie anfällig für Übergriffe, Entführungen, sexuelle Gewalt und sogar Massenmorde, wie im Fall der Massaker von San Fernando (2010) und Cadereyta (2012) in den Bundesstaaten Tamaulipas und Nuevo León. Dieser politische Trend, der Migrant*Innen dazu zwingt, gefährlichere Wege zu nutzen und die Wahrscheinlichkeit eines „Scheiterns“ der Überquerung und von Todesgefahren erhöht, wurde von einigen Autor*Innen als “Funnel Effect”, “geography of deterrence” und “hybrid collectif” konzeptualisiert. Obwohl diese Konzepte aus empirischen Studien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko hervorgegangen sind, spiegeln sie auch immer mehr die Bedingungen wider, unter denen Migrant*Innen Mexiko durchqueren.

Angesichts der strukturellen Gewalt der Externalisierungs- und Abschreckungspolitik der Vereinigten Staaten und der Schwierigkeit, Mexiko zu durchqueren, suchen Männer, Frauen und Kinder, die gezwungen sind, aus ihrem Zuhause in Mittelamerika zu fliehen, zunehmend Schutz in Mexiko: 2013 stellten 1.296 Menschen Asylanträge in Mexiko; 2019 betrug die Gesamtzahl der Bewerber 70.302. Das ist eine Steigerung von über 5000% in sechs Jahren. Die anteilige Zuweisung des Bundeshaushalts an das mexikanische Asylsystem, das weitgehend von der Finanzierung durch das UNHCR abhängt, hat jedoch weder proportional zugenommen. Noch hat sich Mexiko mit dem Zugang zu Grundrechten wie Wohnen, Arbeit, Bildung oder der Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern befasst. Während das mexikanische Recht allen auf mexikanischem Gebiet anwesenden Personen unabhängig von Migrationsstatus oder Nationalität den gleichen Zugang zu Rechten und öffentlichen Einrichtungen garantiert, kennzeichnen in der Praxis weitestgehend institutioneller Zusammenbruch, Diskriminierung und ausländerfeindliche Stimmung die Interaktion von Geflüchteten auf allen Ebenen des mexikanischen Staates.

Und doch entwickeln in ganz Mexiko Tausende von Migrant*Innen – sowohl mit als auch ohne Flüchtlingsstatus – täglich ihre eigenen Strategien für das Überleben und die soziale Integration. Aber wie sind diese Strategien von der COVID-19-Pandemie betroffen? Wie gehen Menschen, die bereits einen ständigen Überlebenskampf durchstehen müssen, mit der Politik der Be- und Einschränkung um?

Vor diesem Hintergrund verbrachten wir die letzten Wochen damit, aus der Ferne Freunde und Kontakte zu erreichen, die wir bei früheren Arbeiten in Unterkünften kennengelernt hatten. Am Telefon, in Sprachnotizen, über WhatsApp, Textnachrichten und Facebook Messenger teilten sie uns ihre Erfahrungen, Perspektiven und Hoffnungen für eine Zukunft nach den Beschränkungen mit. Wir danken ihnen für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit.

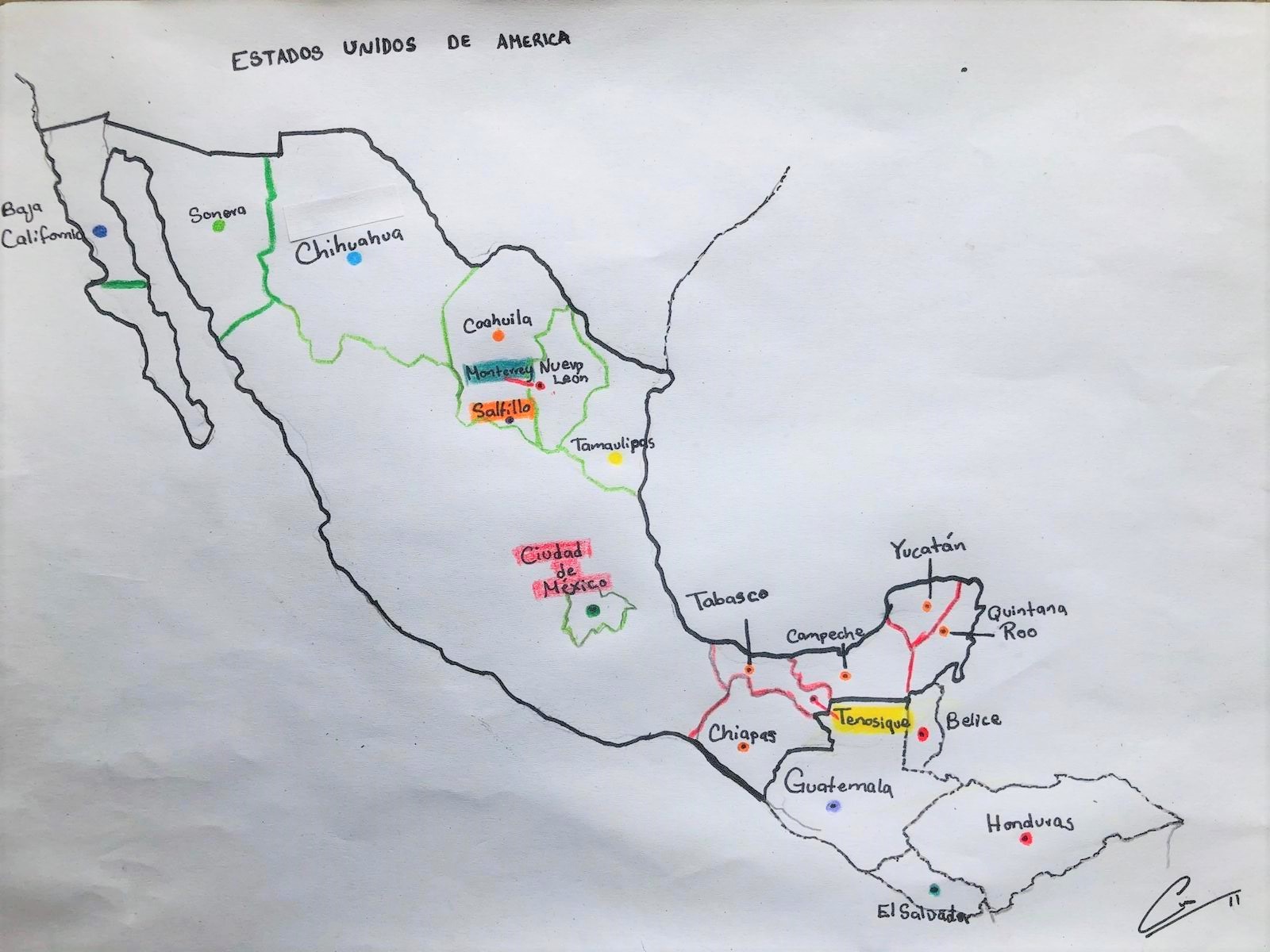

Abbildung 1. Karte des Migrationskorridors El Salvador, Guatemala, Honduras – Mexiko, USA Quelle und ©: „El chino“, Mai 2020

Am 3. Juni 2020 gab es in Mexiko 97.326 bestätigte Fälle von COVID-19 und 10.637 Todesfälle. Abgesehen von überwältigten Krankenhäusern, essenziellen Arbeitskräften sowie der lokalen und globalen Wirtschaft ließ die Pandemie auch Tausende von Migrant*Innen in ganz Mexiko in der Schwebe. Das Nationale Migrationsinstitut (INM, spanische Abkürzung) setzte die Bearbeitung aller Visa, Aufenthaltskarten und anderer Migrationsdokumente aus, während die mexikanische Flüchtlingskommission (COMAR) ebenfalls die Bearbeitung von Asylanträgen bis zum 18. Mai aussetzte. Viele Herbergen für Migrant*innen und Geflüchtete und andere humanitäre Hilfsorganisationen mussten schließen, sodass Transitmigrant*Innen und schutzbedürftigere Geflüchtete (z.B. unbegleitete Minderjährige wie Román) für sich selbst sorgen mussten. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung wirkten sich auf die Lebensverhältnisse in einem Kontext aus, der durch diskriminierende Praktiken und einen großen informellen Arbeitsmarkt gekennzeichnet ist (auf dem schätzungsweise 57% der mexikanischen Arbeitnehmer*Innen beschäftigt sind).

Die 26-jährige Ema floh im März 2019 mit ihrer Mutter und ihrer Schwester aus ihrem Zuhause in El Salvador. Obwohl ihnen im Juli 2019 offiziell der Flüchtlingsstatus verliehen wurde, haben die Migrationsbehörden ihren dauerhaften Aufenthalt immer noch nicht bearbeitet:

„Ich wurde als Flüchtling anerkannt. Ich lebe immer noch in Mexiko-Stadt, da wir auf die Aufenthaltskarte warten, weil wir während des Vorgangs ein Problem hatten und die Karten nie bekommen haben. Wir haben sie vor dem Virus beantragt, aber das wurde wegen der Pandemie auf Eis gelegt. Wenn ich mich ausweisen müsste, könnte ich es nicht und für jede Art von rechtlichen Dokumenten, wie den Mietvertrag für das Haus, das wir mieten, kann ich meinen Namen nicht verwenden … im Moment ist es unter dem Namen eines anderen, eines Freundes, aber wenn ich Dinge für mich selbst tun will, kann ich es nicht.“ (Ema, 12. Mai 2020)

Wie Ema ist auch Román in der Schwebe; Er erhielt 2019 den Flüchtlingsstatus, konnte jedoch die Bearbeitung seines Aufenthaltes nicht abschließen. Als unbegleiteter Minderjähriger hat die Pandemie jedoch auch seinen Zugang zu wichtigen humanitären Unterstützungsnetzwerken beeinträchtigt, die ihm helfen könnten, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und zur Schule zurückzukehren:

„Eine andere Familie aus Honduras, meine Freunde, haben mir geholfen, hierher zu kommen [Monterrey] … Ich lebe mit ihnen zusammen während der Pandemie. Wenn COVID 19 vorbei ist, kann ich in ein Flüchtlingsheim, wo sie mir helfen können, zu lernen und mir einen Beruf beibringen … Ich würde gerne weiter lernen können. Ich habe meine Schulzeugnisse, ich habe meine Papiere, die zeigen, dass ich ein Flüchtling bin. Ich habe meine Aufenthaltskarte nicht, aber wenn all dies vorbei ist, hoffe ich, dass alles besser wird und ich meine Migrationsdokumente in Ordnung bringen kann. Ich würde wirklich gerne lernen, weiter lernen, ich liebe Informationstechnologie, besonders das Rechnen. Ich habe keine Hilfe von Organisationen wie dem UNHCR oder COMAR, als ich meinen Asylprozess durchlief, haben sie mir geholfen, aber jetzt habe ich keine Unterstützung von ihnen.“ (Román, 11. Mai 2020)

Glücklicherweise hat Román Hilfe von einer anderen honduranischen Flüchtlingsfamilie erhalten, die zum Zeitpunkt unseres Interviews noch teilweise beschäftigt war. Die wirtschaftlichen Auswirkungen für berufstätige Erwachsene, insbesondere für diejenigen, die in Mexiko-Stadt (dem Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs in Mexiko) leben, sind jedoch nicht zu vernachlässigen. Sebastián, ein 36-jähriger Salvadorianer, arbeitet seit 2017 bei einem Unternehmen in Mexiko-Stadt, das ihm Handwerkjobs vermittelt wie „elektronische Reparaturen, Klempnerarbeiten, Bauarbeiten … Ich habe mich aus beruflichen Gründen entschlossen, mich in Mexiko-Stadt niederzulassen, und dort habe ich auch einen vorübergehenden Aufenthalt, der mir vom INM gewährt wurde“ (Sebastián, 18. Mai 2020). Als wir ihn fragten, wie sich die COVID-19-Pandemie auf die Gemeinschaft ausgewirkt hat, antwortete er: „Die Migration hat aus Angst vor einer Infektionen stark abgenommen, aber die Arbeitslosigkeit hat auch die Migrant*Innencommunity getroffen.“ (Sebastián, 18. Mai 2020)

Apolonia, die als privater Security Guard in Einkaufszentren in Mexiko-Stadt arbeitet, wurde im Februar aufgefordert, auf unbestimmte Zeit zu Hause zu bleiben. Sie floh 2016 aus Honduras und lebt seit 2017 in Mexiko-Stadt. Als der COVID-19-Ausbruch in Mexiko-Stadt begann, kehrte sie in die südliche Grenzstadt Tenosique in Tabasco zurück, wo sie derzeit mit einer Freundin lebt:

„Würden Sie glauben, dass ich eine Psychose wegen dieses Virus habe? Meine Brust tut weh, das tut weh, das tut weh. Ja, ich habe mich ein wenig steif gefühlt, vielleicht wegen der Temperaturänderungen, aber ich werde verrückt deswegen, ich war in Mexiko-Stadt, aber deshalb bin ich [nach Tenosique] zurückgekommen (lacht).“ (Apolonia, 13. Mai 2020)

In unserem Interview im Mai beschrieb Apolonia, wie sich die Pandemie auf Solidaritätsnetzwerke und Transitmigration entlang der südlichen Grenze Mexikos ausgewirkt hat:

[Die Herberge für Migrant*innen und Geflüchtete in Tenosique] „ist seit März geschlossen … hier ist niemand, die Städte sind geschlossen, und die Leute hier wollen eigentlich nur [nach Mittelamerika] zurück. Was sie [die Behörden] tun, ist, dass sie Menschen an der Grenze zu El Ceibo zurücklassen, von dort aus gehen die Menschen in eine Herberge und von dort zurück in ihr Land, aber dort ist nichts, sie verschwenden nur ihre Zeit. Neulich verließ eine Frau die Herberge [in Tenosique] und sagte, dass sie gehen würde, dass sie nach Monterrey gehen würde und dass sie [die Schmuggler] sie nur austricksen, arme Dame. Wenn man heutzutage versucht, sich in diesen Bussen zu bewegen, wird man nur festgenommen. Jetzt ist alles anders, aber die Leute verstehen nicht … alles wird kontrolliert, alle diese Städte sind im Grunde genommen geschlossen.“ (Apolonia, 13. Mai 2020)

Apolonias Porträt der Migration entlang der südlichen Grenze Mexikos ist kurz, aber aufschlussreich: Wie im europäischen Kontext hat die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufene Beschränkung die Migrationsströme und die komplizierten Prozesse der internationalen Abschiebung erheblich verlangsamt. Die Vereinigten Staaten haben Verfahren vor dem Einwanderungsgericht ausgesetzt und kehren nun systematisch die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko festgenommenen Migrant*Innen nach Mexiko zurück, unabhängig von ihrer Nationalität. Ebenso würden mexikanische Behörden, so wurde von Menschenrechtsorganisationen gemeldet, Migrant*Innen an die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala bringen und dort zurücklassen. Der Transit durch Mexiko wurde auch durch die Angst vor Ansteckung und die Anzahl lokaler Kontrollpunkte, die die Übertragung des Virus zwischen verschiedenen Städten verhindern sollen, erheblich erschwert. Schließlich ist es praktisch unmöglich geworden, Mittelamerika zu verlassen, da autoritäre Sperren die nationalen Grenzen geschlossen halten und die Bewegungen der Bürger sowie den Zugang zu den Grundbedürfnissen in ihren Ländern stark eingeschränkt haben.

Eunice, eine 38-jährige Migrantin, die 2015 aus Mexiko nach Honduras zurückgekehrt ist, teilte uns ihre Situation in San Pedro Sula, Honduras, mit:

„Und ja, in meinem Land sind wir eingeschränkt, am Wochenende muss alles schließen, alles, alles, was noch funktioniert… Supermärkte, die Lagerhäuser, in denen sie Lebensmittel verkaufen, in denen sie Getreide, Fleisch und ähnliches verkaufen. Die einzigen Dinge, die offen sind, sind die Apotheken und die Banken. Sie lassen dich in den Supermarkt, wenn deine Endnummer [des persönlichen Personalausweises] mit der Nummer übereinstimmt, die an diesem Tag ausgehen darf. Die Nummer meiner Tochter endet mit 0 und sie durfte heute rausgehen. Meine Nummer ist 6 und ich bin am Montag rausgegangen. Wir bezahlen dafür, dass uns jemand zum Supermarkt oder zur Bank bringt. Und du kannst vor Hunger sterben, du kannst sagen, dass deine Kinder nichts zu essen haben und dass du nichts in deinem Haus hast, und trotzdem lassen sie dich nicht raus, sie lassen dich nicht In die Supermärkte, sie halten dich auf, wenn sie dich auf der Straße sehen, halten dich auf und bringen dich ins Gefängnis.“ (Eunice, 15. Mai 2020)

Zweifellos berührt die Pandemie alle Bereiche der Welt, vom Bankrott großer globaler Unternehmen bis zum Zusammenbruch von Märkten und Gesundheitssystemen in einigen Ländern. COVID-19 hat aber auch die Elendsbedingungen und die Marginalisierungen verstärkt, unter denen Millionen von Menschen aufgrund der Ungleichheit unseres gegenwärtigen politisch-wirtschaftlichen Systems leben.

Bei zentralamerikanischen Migranten und Geflüchtete, die in Mexiko leben, hat die COVID-19-Pandemie ihren bereits eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und zum öffentlichen Bildungssystem weiter eingeschränkt und ihre Lebensbedingungen prekärer gemacht. Sie hat ebenso Tausende von Menschen in der rechtlichen und migrantischen Schwebe gelassen: von denen, deren Asyl- oder Aufenthaltsverfahren vorübergehend ausgesetzt wurden, über diejenigen, die entlang der südlichen Grenze Mexikos aufgegeben wurden, bis zu denen, deren Transit ins Stocken geraten ist. In einem solch schwierigen Kontext ist es jedoch wichtig, die Bedeutung von Solidaritätsnetzwerken hervorzuheben, die Migrant*Innen während des Transits oder der (vorübergehenden) Niederlassung in Mexiko knüpfen. Die honduranische Familie, die Román auf dem Weg kennengelernt hat, ist vorübergehend zu seiner eigenen geworden. Im Fall von Apolonia konnte sie aufgrund alter Freundschaften dem Epizentrum der Pandemie in Mexiko-Stadt entkommen. Ema, die vor der Pandemie keinen mexikanischen Aufenthaltstitel erwirken konnte, fand eine Freundin, die bereit war, ihren Mietvertrag zu unterschreiben, um sicherzustellen, dass sie und ihre Familie einen sicheren Ort haben, um die Quarantäne zu überstehen. In Ermangelung staatlicher Unterstützung haben lokale NGOs und religiöse Organisationen in der Vergangenheit kritische Überlebenshilfe gewährleistet. Da die COVID-19-Pandemie jedoch die Funktionsfähigkeit der „rescue industry” in Mexiko beeinträchtigt, sind es nun eben jene Bindungen, die Migrant*Innen über ihre biografischen Beziehungen aufbauen, die als Mechanismen des Widerstands, des strategischen Überlebens und der gegenseitigen Unterstützung dienen. Diese Mechanismen ermöglichen darüber hinaus das Fortbestehen von Hoffnung auch unter trostlosen Umständen:

„Nun, ich hoffe, so Gott will, dass wenn diese Pandemie vorbei ist, es Segen und Wohlstand geben wird. Besonders für meine Freunde, für meine Familie. Vielleicht werden wir uns danach erheben. Mit Mühe und Arbeit, denke ich, wird jeder von uns weiterkommen.“ (Alexander, 13. Mai 2020)

Abbildung 2. Foto von Lebensmitteln, die von der honduranischen Regierung während der COVID-19-Pandemie an Familien verteilt wurden. Quelle und ©: Eunice, Mai 2020. San Pedro Sula, Honduras

Dieser Beitrag ist ebenfalls im Englischen und Spanischen erschienen. Vielen Dank an Aniela Jesse, studentische Hilfskraft am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück für die Übersetzung ins Deutsche. Die englisch- und spanischsprachigen Beiträge haben die Autorinnen erstellt.

Anmerkungen:

* Wir greifen auf den Begriff „Flüchtling“/Geflüchtete zurück, um die Zwanghaftigkeit von Migrationsströmen aus Mittelamerika hervorzuheben. Auch wenn zentralamerikanische Migranten vor dem mexikanischen Staat nicht als „Flüchtlinge“ anerkannt werden, verstehen wir, dass alle aus diesen Ländern stammenden Migrant*Innen (durch Konflikte, Gewalt oder extreme Armut) „vertrieben“ wurden und als solche Schutz verdienen.